印刷技艺互动体验项目吸引年轻人打卡。

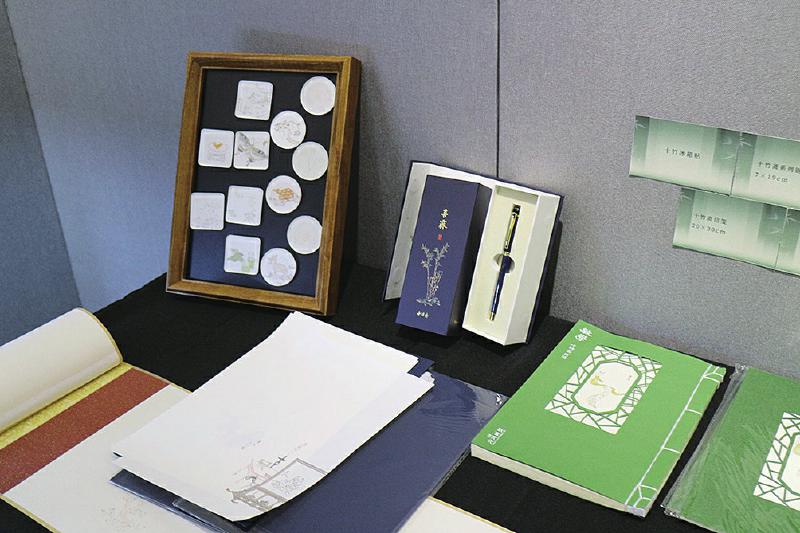

江苏南京十竹斋画院围绕“十竹斋笺谱IP”开发的文创产品。

亲子体验手动凸版圆盘印刷。

玻璃展柜中,荣宝斋《中国版画选》木刻雕版依次陈列,精细纹理与精美图案清晰可见。展示大厅内,手扳架印刷机、手动圆盘印刷机、平压平式版画机等有序铺开,让参观者亲身体验从指尖到纸间的印刷技艺……这是《中国新闻出版广电报》记者近日在北京举办的首届嘉德国际版画大会上看到的场景。展览中体现中国传统印刷技艺的版画作品琳琅满目,引得观众纷纷打卡。

版画随印刷技术迭代而发展

在展示台前,国家级非物质文化遗产木版水印技艺北京市西城区级代表性传承人孙红霞,使用木版水印特制的棕刷,将墨均匀地刷在雕版上,再覆上宣纸,用耙子进行砑印,印好后观察印制效果,印制第二遍,直至达到与原作无异。

简单的工具、复杂的技艺,如上流程仅仅是荣宝斋木版水印技艺其中一道工序。荣宝斋市场营销部工作人员富珺向记者介绍,荣宝斋的木版水印技艺是在继承中国传统雕版印刷技艺的基础上发展起来的。经由勾描、刻版和印刷三道纯手工工艺程序,将中国书画作品的笔情墨韵惟妙惟肖地再现出来,达到“形似”与“神似”的双重效果。

如果说木版水印是一门技艺,那么版画就是借助木版水印创作出的艺术作品。

北京印捷文化发展有限公司董事长邢立告诉记者,从木刻版画、铜版版画、石印版画、丝网版画,到当代艺术语境下对版画材料和印刷技法进行突破的综合版画,再到数字时代的数字版画,版画随印刷技术迭代迸发无限可能。

邢立在北京所打造的500平方米印捷文化空间,正是以印刷技术为版画艺术作支撑。其中陈列的产品,既有长达3米、宽1.6米多的大型液压版画机,结合现代制造技术,齿轮齿条传动,液压压力随印制需要数据化调整设定,可印制高品质铜版、木版版画,也有巴掌大小的微型版画机,可印藏书票、邮票等。

同样,借助石版印刷技艺,上海中华印刷博物馆馆藏石印版画及相应体验项目吸引了众多参观者沉浸其中。“石版印刷的复兴不仅是技术的还原,更是文化记忆的唤醒。”上海印刷技术研究所顾问林伟成回忆,石印工坊于2019年在上海中华印刷博物馆挂牌,同月“石间印记”印刷技艺成果回顾展在映美术馆开幕。一批珍贵的馆藏石印版画精品集中展出,展出现场石印技艺传承人与参观者互动,直观演示石印技术的魅力。如今,上海中华印刷博物馆通过“石间印记”展览、石印工坊体验活动等,将石版印刷的历史脉络与工匠精神融入公众教育。

传统技艺与现代创新碰撞火花

历史悠久、技法独到、刻工精巧的印刷技术,持续丰富着版画艺术的内涵。同时,在艺术表现、工艺创新和产业化发展上不断探索实践。

用复制谷登堡时代的木制印刷机印制《梦溪笔谈》中有关毕昇活字版的版本书影,向观众清晰展现毕昇活字版印刷术比谷登堡铅活字版印刷术早了约400年的事实。用手扳架印刷机印制民国时期北京牛街点心铺的仿单木雕版,这款印刷机是19世纪初西式印刷传入中国后最早使用的印刷机……记者在首届嘉德国际版画大会特展区域看到,印捷文化携多种“混搭”的印刷技艺亮相。

邢立告诉记者,将印刷技术融入有趣的互动体验中,以引人入胜的方式呈现出来,可以让更多观众了解中国印刷文化,让更多年轻人感受印刷技艺的艺术价值和文化价值。

这样的展示形式,确实吸引了不少亲子家庭和年轻人的驻足“围观”。手动凸版圆盘印刷机是互动体验的核心项目,参观者纷纷询问这种让人眼前一亮的传统印刷方式,并感叹纸与触觉所制造的奇妙体验。

记者也借此机会亲身感受了手工印刷的奇妙。由清代“大龙邮票”图案制成凸起的印版已涂满红色油墨,将特定大小的厚卡纸片放入指定位置,双手将手柄往下轻轻按压,通过压力将图案深深地压进纸张表面,就能形成印痕清晰的邮票图案。

创新展示的同时,技术应用的更新,碰撞出更多产品形态。由天津刻意工坊印制的《国学论语钞版纪念券》,被认为是“世界最小的印刷版《论语》”。记者翻看纪念券时看到,《论语》全文浓缩在这张半张人民币大小的纪念券背面。

来自刻意工坊的李凯悦向记者介绍,该纪念券采用高安全专业钞券印刷机,结合平版、凸版、凹版、丝网等多种特种印刷技术,将《论语》以钞版纪念券的形式制作发行。纪念券正面“孔子”及“长城”图案,采用钞券上专用的手工雕刻技艺绘制,雕刻形象逼真传神。背面采用复合边框装饰,复合多种防伪设计模块,如浮雕、图像光栅等。

将雕刻凹版技艺与防伪科技相结合,刻意工坊开发出了系列印刷衍生品。例如,采用进口钞券设计软件并继承传统铜版雕刻艺术,相继创作出文创“护照”、钞版纪念券、藏书票等。“雕刻凹版作为铜版画的核心分支,以金属版上的精雕细刻定义了触觉防伪的印刷美学。”李凯悦如是说。

江苏南京十竹斋画院围绕饾版拱花非遗技艺串起展览内容,陈设《十竹斋笺谱》及系列衍生文创。十竹斋画院青年非遗传承人赵诗恒向记者介绍,《十竹斋笺谱》开创了饾版和拱花两种工艺。围绕“十竹斋笺谱IP”,他们将彩色套印应用在冰箱贴、笔记本、手卷、杯垫等文创产品上,既挖掘了传统文化富矿,又延长了大众文化消费链条。

让印刷文化“传下去”“活起来”

随着数码印刷、3D打印、AI创作等数字化洪流席卷,承载着中华文明印记的印刷技艺在传承发展中如何创新突破?受访对象均认为,做好印刷文化的传承与创新,要深入研究、生动宣传、数字活化。

时至今日,荣宝斋雕版印刷技艺已经有了第七代传人,技艺日益精进,由原来只能印大不及尺的诗笺、信笺发展到能惟妙惟肖、神形兼备地印制大幅艺术作品,从原来只能印制纸本书画发展到能够印制绢本重彩。在荣宝斋的理念中,非遗传承人是手艺人,更是“守艺人”。

传承的意义,不仅在于留存传统,也在于寻求与当下生活的连接。当越来越多年轻人成为传承的新生力量,邢立认为,传统印刷文化要注入“新潮”。“印刷非遗并不是古老的文化,而是存在于我们日常生活中的艺术。我们应注重营造重视传统印刷文化的社会氛围,增强国人的印刷自信和文化自信。”

赵诗恒则在分享十竹斋数字化笺谱时讲道,十竹斋通过3D建模、AR等技术,将饾版和拱花技艺流程、刊刻材料和制作器具等进行数字呈现。“数字笺谱的演绎过程对十竹斋历史文脉故事及非遗技艺进行了补充介绍,将曾经易失易损的文化典籍转化为不可磨灭的数字资产,能够更好呈现典籍背后的故事。”同时,数字化呈现形式也增强了与观众之间的互动,观众亲手制作一张数字化信笺,为传统的典籍赋予了新时代的生命力和传播力。

“中国新闻出版广电报”新媒体矩阵:

集团旗下品牌新媒体矩阵: